Primer laberinto

“La palabra laberinto aparece ya en griego micénico con la forma da-bu-rin-tho-yo…y aparece así en genitivo en la expresión daburinthoyo potnia, es decir “la señora del laberinto”, referido a la diosa madre de carácter lunar que recibía culto en Creta y seguramente al laberinto del palacio de Cnossos, diosa y laberinto heredados por los micénicos y construido por la civilización minoica aproximadamente entre 2000 y 1700 a.C. Pero la señora del laberinto es también la señora de la labrys (con formas arcaicas, dabrys), el símbolo religioso más importante, no sólo en Creta sino en una incontable cantidad de santuarios de Asia Menor. Labrys es una palabra de origen cario, quizá lidio (posiblemente existente en ambas lenguas. Plutarco atestigua su procedencia lidia). La labrys es un hacha sacrificial de doble hoja con un mango que casi con seguridad simbolizó el ciclo de la vida y de la muerte, y las fases de la luna (cada hoja el creciente o el menguante, y el círculo en que se puede inscribir la doble hoja, la luna llena) … Para muchos, la palabra laberynthus es un derivado de la palabra labrys, y algunos han especulado con la posibilidad de que laberinto significara “la casa de la labrys”. Además, los laberintos cretenses, representados como símbolo en roca y en monedas, son circulares, con un pasillo de entrada en el eje central que recuerda el mango de una labrys, y el propio laberinto al círculo en que se inscribe la hoja del hacha” (http://etimologias.dechile.net/laberinto).

Heródoto documenta el primer laberinto del que se tenga noticia: un edificio funerario construido en Hawara por los egipcios, del que no han quedado rastros.

Sin embargo, la fama de intricadas formas proviene, como aparece en la cita precedente, del modelo cretense; diseño asociado a un culebrón mítico que se las trae. Baste recordar que el más famoso de los laberintos fue construido para atrapar al monstruo fruto de la relación entre un toro sagrado y Pasifae, desafortunada esposa del rey Minos. Los detalles son sumamente escabrosos y si no bastara con el nacimiento de Minotauro para cortar tela chimentera a las correveidiles para toda una eternidad, el alimento del engendro aumentó su mala fama más allá de Caribdis y Escila. Toda la antigüedad hablando de la venganza del rey Minos por la muerte de uno de sus hijos, Androgeo; todo el barrio temblando ante la posibilidad de que uno/a de los/as catorce jóvenes conformaran el plato del día del príncipe de frondosos cuernos.

En la historia, Teseo logra vencer a la criatura mitad humana gracias a la ayuda de Ariadna, hija de Dédalo, creador del laberinto (¡y del disfraz de vaca de Pasifae!). Ovillo de lana roja (?) mediante, la doncella que será abandonada por el héroe una vez conquistada la gloria, desafía el recorrido unicursal del trazado aterrador.

Conocemos el final: Minotauro es atravesado por la espada del héroe. No sabemos cuánto duró la lucha, ni cómo es que se percibieron apenas cruzaron sus miradas, o siquiera quién asustó a quién con su apariencia. Yo intuyo que, de haber existido ese encuentro, es el vencido quien toma la decisión de serlo porque en esa derrota está contenido todo su triunfo. Esta es la opción trágica que elige Julio Cortázar en “Los Reyes” y a él le debemos la magnífica convicción de la hondura metafísica del monstruo:

MINOTAURO

Siempre que no luche. Oh vanidoso cachorro, qué cerca estás tú mismo de la muerte. ¿No sospechas que me bastaría una cornada para hacer de tu filo un estrépito de bronce roto? Tu cintura es un junco entre mis dedos, tu cuello la vaina delicada de la alubia. Ahora el odio rojo monta por mi frente, sé que debería matarte, seguir la senda que el hilo me propone, alzarme hasta las puertas como un sol de espuma negra… ¿Para qué?

TESEO

Si eres tan fuerte, pruébalo.

MINOTAURO

¿Para quién? Salir a la otra cárcel, ya definitiva, ya poblada horriblemente con su rostro y su peplo. Aquí era especie e individuo, cesaba mi monstruosa discrepancia. Sólo vuelvo a la doble condición animal cuando me miras. A solas soy un ser de armonioso trazado; si me decidiera a negarte mi muerte, libraríamos una extraña batalla, tú contra el monstruo, yo mirándote combatir con una imagen que no reconozco mía.

Segundo laberinto

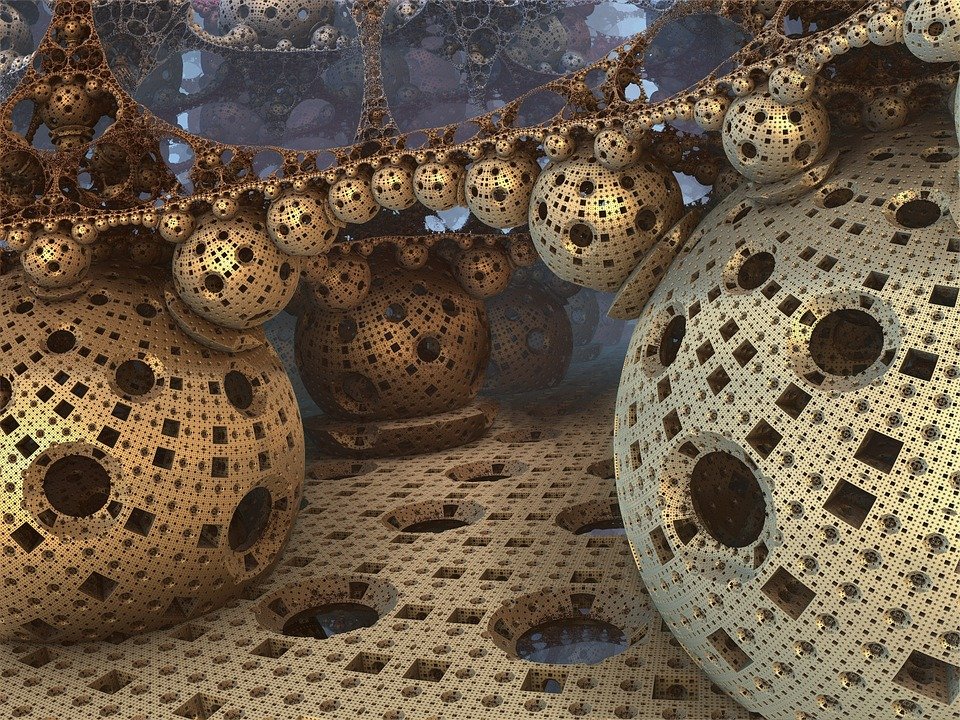

Sabemos que hay muchos tipos de laberintos: báltico, romano, medieval, contemporáneo, etc. Nuestro idioma denomina indistintamente a todas sus variantes; en inglés, por caso, existen dos palabras que traen consigo una distinción: labyrinth y maze. La primera de ellas –labyrinth– remite a lo que conocemos como laberintos unicursales y que tienen a la forma cretense como paradigmática. Es un enredo que comienza con una forma geométrica inicial -semilla- que se repite una y otra vez. El cretense, como aquel habitado por el avispado y triste Minotauro, está compuesto por siete circuitos concéntricos.

Lo interesante con este tipo de laberintos, cuya expresión más espiritual es el de la catedral de Chartres, es que, desde su entrada hasta la llegada, no es posible tomar ninguna elección durante el trayecto:

“En este tipo de trazado, estemos en el punto en que estemos del mismo, sabemos que las paredes que nos flanquean en algún momento pasan por el perímetro del laberinto y también por el centro sin necesidad de tomar elecciones” ( https://laberintos.weebly.com/).

Como resultará obvio, los laberintos muticursales, a quienes en inglés les está reservado el término maze, sí permiten opciones de recorrido al punto tal que, algunas de ellos, no conducen a ninguna parte. La nota característica de estos laberintos, en consecuencia, es que en ellos nos podemos perder.

Mientras en Creta los y las jóvenes entraban para evitar que se pierda el único habitante del artilugio hecho de noche y de fantasmas; en cualquier otro laberinto, ingresamos para alimentar nuestra noche y nuestros fantasmas. Siempre se puede salir, por supuesto, incluso, utilizando métodos poco ortodoxos como el que se relata a propósito de Sirak, el etíope, quien excavó un túnel para llegar al centro del laberinto con el que el rey Salomón había protegido su harén (https://www.jotdown.es).

Los laberintos fueron hechos para confundir y alterar la sospechada (y ansiada) linealidad de los días. No sé quién lo ha dicho, pero sí parece haber sido dicho allá, al principio de los tiempos. Los laberintos son la forma misma de la vida: nos recuerdan que no hay nada tan confuso como las marcas de nuestros pasos sin pared a la que aferrarnos cuando el centro se nos disipa detrás de muros y más muros. Y en un extremo de la analogía intuida, toda elección es un simulacro: el destino del laberinto vital es no salir de él con vida. Algo que nos lleva a las puertas de una venganza que planeara un rey árabe a su par de Babilonia:

[El rey árabe burlado en un laberinto artificial, atrapa al rey babilonio] Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: “¡Oh, rey del tiempo y substancia y cifra del siglo!, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el paso”. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed (Borges, El Aleph: Los dos reyes y los dos laberintos).

Y sin embargo…Los laberintos nos apasionan, como nos apasiona la vida con todas sus encrucijadas, con todos sus momentos de derrota. Porque a pesar de las burlas de los babilonios, bien podríamos lograr -si quisiéramos- al equilibrio y la serenidad gracias al trazado de una geometría sagrada. Porque en virtud de las mutaciones que nos llevan de semilla a árbol, sabemos de la paradójica y adrenalínica ocurrencia de comprendernos vivos cuantos más desafíos nos esperan detrás de la ignominiosa circulación por innumerables corredores.

Las formas en que conquistamos el laberinto, son las formas que condicionan nuestra marcha cotidiana. Por eso, tal vez, y solo tal vez, tiene sentido la rabia y la incomprensión que destila Dylan Thomas en su extraordinaria villanelle:

“Do not go gentle into that good night.

Rage, rage against the dying of the light”.